|

|

|

|

|

|

|

| Diapason, mars 2010 |

| Par Emmanuel Dupuy |

|

|

|

Jonas Kaufmann - Le nouveau romantique |

Prudence

et passion Prudence

et passion |

|

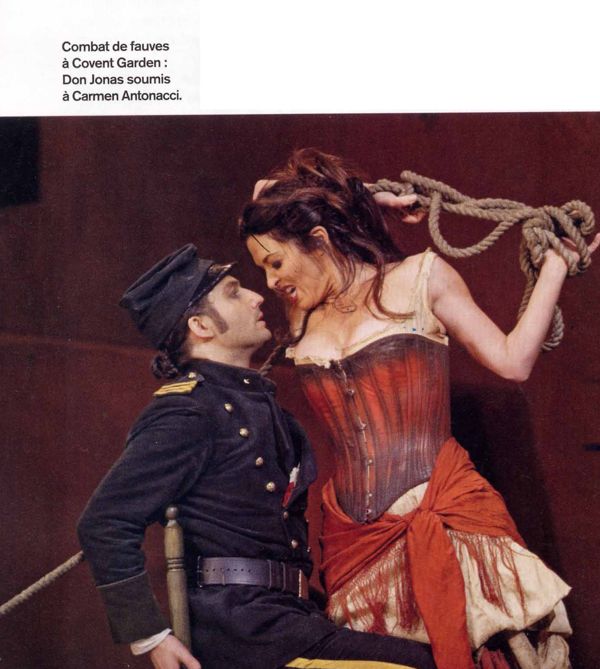

| Fotos: Titel, Decca, Uli Weber//Carmen,

ROH, Catherine Ashmore//Lohengrin, Wilfried Hösl, Bayerische

Staatsoper//Dietmar Scholz (Decca) |

|

L’an dernier vous l’avez élu «Artiste de

l’année» et il vient de triompher dans Werther à l’Opéra de Paris. Avec son

nouvel enregistrement de La Belle Meunière, Jonas Kaufmann ajoute encore une

victoire à son copieux palmarès. Confidences d’un ténor qui a choisi de

donner du temps au temps et qui préfère brûler les planches que se brûler

les ailes.

Paris ne l’a découvert qu’en 2004, Cassio dans un passable Otello où l’on ne

voyait et n’entendait que lui, voix de bronze, présence monumentale, et déjà

ce mélange de contrôle, d’émotion et de sensualité qui est devenu sa marque.

Trois ans plus tôt, un certain Nicolas Joel (tiens, tiens...) lui avait fait

faire ses débuts français dans Mignon à Toulouse. Jonas Kaufmann avait alors

quelques années de carrière derrière lui, sagement mûries, à l’ancienne,

dans des théâtres de troupe allemands et suisses. L’astre s’est donc

épanoui, passant de Jaquino à Florestan, de Remendado à Don José, de Gastone

à Alfredo. Dans Fierrabras au Châtelet, Traviata et Fidelio à Garnier, il

nous est revenu, chaque fois plus solaire. Aujourd’hui, à tout juste

quarante ans, il est parmi les chanteurs les plus demandés de la planète,

cultivant un répertoire qui lui non plus ne connaît guère de frontières,

consacré par les francs succès discographiques que lui a offerts son contrat

avec Decca. Pour l’heure, c’est entre deux représentations de Werther que

nous le retrouvons (cf. nos pages Vu et entendu), sa dernière conquête,

accomplie — dans tous les sens du terme — sur la scène de l’Opéra-Bastille.

Jonas

Kaufmann: Le caractère de Werther est un peu difficile pour moi qui ne

suis pas dans ce genre de souffrance permanente! Mais c’est un rôle qui me

convient car il combine idéalement le romantisme allemand, un peu lourd, un

peu trop cérébral, avec la musique française qui permet d’exprimer toutes

les émotions — les compositeurs allemands vont beaucoup moins loin dans ce

sens, ils suivent davantage un système ou une idée. Vocalement, je ne

ressens aucune lourdeur, car on peut jouer avec des couleurs et des

inflexions différentes, on n’est pas toujours entre le forte et le

fortissimo, obligé de se concentrer sur les aigus ou le volume. Il y a au

contraire un besoin de flexibilité permanent très bon pour la voix. Jonas

Kaufmann: Le caractère de Werther est un peu difficile pour moi qui ne

suis pas dans ce genre de souffrance permanente! Mais c’est un rôle qui me

convient car il combine idéalement le romantisme allemand, un peu lourd, un

peu trop cérébral, avec la musique française qui permet d’exprimer toutes

les émotions — les compositeurs allemands vont beaucoup moins loin dans ce

sens, ils suivent davantage un système ou une idée. Vocalement, je ne

ressens aucune lourdeur, car on peut jouer avec des couleurs et des

inflexions différentes, on n’est pas toujours entre le forte et le

fortissimo, obligé de se concentrer sur les aigus ou le volume. Il y a au

contraire un besoin de flexibilité permanent très bon pour la voix.

Le fait d’être allemand apporte-t-il quelque chose à votre

interprétation?

J.K. : Werther fait partie de ma culture, c’est certain. Comme

beaucoup de petits Allemands, j’ai lu à l’école l’original de Goethe. Entre

le roman et l’opéra, c’est la même histoire mais peut-être pas, si je peux

me permettre, la même qualité littéraire! Sans la musique, le texte du

livret serait nul. Mais c’est toujours le problème avec les opéras qui

s’inspirent d’une oeuvre extraordinaire, il faut beaucoup couper, sacrifier

de nombreux détails. La psychologie des personnages est elle aussi souvent

simplifiée mais c’est notre responsabilité, entant qu’interprète, de le

faire oublier, en ne limitant pas notre approche à celle du livret, en

pensant au contraire à toute la complexité de l’oeuvre qui lui a donné

naissance.

La mise en scène de ce Werther était assurée par Benoit Jacquot. Que vous

a apporté son expérience de cinéaste?

J.K. : Au début des répétitions, il m’a dit «J’ai lu dans une de tes

interviews que tu n’aimes pas beaucoup répéter: ça tombe bien, moi non plus!

Au travail dans le détail,je préfère le naturel, l’intensité, la

connaissance.» En fait, il a vraiment eu une approche cinématographique,

ayant même recours à la notion de gros plan. Et ça marche, car il a réussi à

focaliser les regards sur des petites choses qui constituent l’action, en

faisant abstraction de ce qu il y a autour. C’est un beau spectacle qui

croit en la force et en la magie de la musique, sans chercher à en rajouter

ou à s’y substituer, contrairement à de nombreuses mises en scène.

Pourtant, à la différence du cinéma, le théâtre lyrique est un genre très

peu réaliste.

J.K. : Oui, c’est ce qu’on dit, car certaines situations n’existent

qu’à l’opéra. Dans le monde normal, personne ne pourrait croire à ce qui se

passe dans Cosi fan tutte, quand les deux garçons reviennent sur scène

déguisés et que leurs fiancées ne les reconnaissent pas. Mais nième dans un

cas aussi extrême, on peut trouver des solutions logiques. Pour mon premier

Cosi à Milan, c’est Strehler qui signait la mise en scène, il avait beaucoup

attendu à cause de cette difficulté. Pour lui, il ne fait guère de doute que

les femmes reconnaissent les hommes, mais comme les deux couples se

fréquentent souvent, sont amis, font tout ensemble, elles ac ceptent

l’invitation à échanger leurs partenaires, d’autant que ces derniers sont

plutôt anticonformistes. A l’opéra, 99% des histoires parlent d’amour, de

mort, de jalousie, trois choses auxquelles tout le monde est confronté,

aujourd’hui comme aux siècles passés. A partir de ces problèmes-là, on peut

toujours créer une histoire crédible et qui touche les gens, parce qu’Us s’y

reconnaissent, comme au cinéma. Dans un cas ou dans l’autre, on travaille

avec des lumières, des costumes, des maquillages, de la musique... La seule

différence est qu’à l’opéra, on ne peut pas avoir recours aux effets

spéciaux et au montage qui permet d’enchaîner les scènes ou de les refaire

plusieurs fois

Depuis toujours, vous revendiquez la diversité de votre répertoire et le

refus de la spécialisation. Mais cette diversité, de Lohengrin à Des Grieux,

ne présente-t-elle aucun risque?

J.K. : Au contraire, ces changements permettent de garder une

certaine fraîcheur vocale. C’est comme le moteur d’une voiture: si vous

conduisez uniquement dans Paris, en utilisant toujours le stop and go, ce

n’est pas bon, il faut aussi faire de l’autoroute La voix est un système de

muscles dont on ne sollicite souvent qu’une partie des capacités. C’est à la

fois dommage et dangereux car arrive alors un moment où vous ne pensez même

plus à la façon dont vous chantez. Si je me contentais de cinq rôles, je

n’aurais plus besoin de répéter, de faire des exercices, et je n’aurais plus

conscience des petites modifications qui interviennent forcément, avec les

années. Changer de répertoire m’oblige à des remises en question qui me

permettent de comprendre immédiatement si quelque chose ne va pas : je ne

travaille pas en mode automatique, mais toujours en manuel! Et chaque

répertoire se nourrit des autres. Le style italien aide énormément, quand on

aborde Wagner, à chanter vraiment legato, à jouer avec le texte sans

interrompre la ligne, ce qui est toujours un risque avec l’allemand.

Beaucoup de mes compatriotes chantent Wagner sans être capable de ce

caractère «liquide ».

Vous évoquez là une mauvaise tradition qui sévit de,puis plusieurs

décennies...

J.K. : C’est vraiment une fausse tradition. Quand on lit les lettres

de Wagner, on comprend clairement qu’il souhaitait que ses opéras soient

chantés selon les règles du style italien. A l’inverse, une certaine

robustesse exigée par le répertoire allemand peut être utile dans les

ouvrages français qui combinent toujours différentes dimensions vocales. Ce

n’est pas le cas chez Verdi, où les choses sont plus catégorisées, chaque

rôle étant écrit pour un type de voix bien particulier : ténor léger, ténor

lyrique, ténor dramatique... Don José, Des Grieux ou le Faust de Berlioz

sont des rôles lyriques qui évoluent vers des moments beaucoup plus corsés.

L’Invocation à la Nature est presque écrite pour un « helden baryton» Dans

de tels passages, l’expérience des opéras allemands peut être très

enrichissante.

On

vous sent cependant d’une prudence extrême avec Wagner. Même avec Walther

des Maîtres chanteurs, probablement le plus lyrique de ses grands rôles de

ténor, que vous n’avez chanté qu’une seule fois, en concert... On

vous sent cependant d’une prudence extrême avec Wagner. Même avec Walther

des Maîtres chanteurs, probablement le plus lyrique de ses grands rôles de

ténor, que vous n’avez chanté qu’une seule fois, en concert...

J.K. : C’est vrai. Le problème avec Walther, c’est la longueur du

rôle, et c’est aussi une question de stress. J’ai la chance de ne jamais

être nerveux, mais cet air du troisième acte, que tout le monde attend à la

fin de l’ouvrage, cela met une certaine pression... En général, vous avez

raison de dire que, pour le répertoire wagnérien,j’y vais doucement. Etant

allemand, il serait très facile de remplir mon agenda uniquement avec

Wagner. Et ça, comme je vous l’ai expliqué, ce serait une faute.

Vous avez tout de même abordé Lohengrin à Munich, l’été dernier. Et

ensuite?

J.K. : Siegmund est prévu à New York en 2011 je crois. Beaucoup de

gens m’ont dit : jusqu’à ce que tu n’aies plus ton do, ou les aigus absolus,

il n’est pas du tout nécessaire d’aborder un rôle aussi grave que Siegmund.

Mais cela ne me paraît pas illogique, parce que je suis capable de chanter

presque comme un baryton et ma voix a aussi ce côté sombre. Walther arrivera

environ deux ans plus tard. Pour les autres, Siegfried, Tannhäuser et

surtout Tristan, je dois attendre. On m’a souvent demandé Tristan, sûrement

par manque de candidats! C’est un rôle formidable, fascinant, surtout dans

le troisième acte où Wagner a mis une force psychologique incroyable.

J’aimerais beaucoup le chanter un jour, mais, pour l’instant, c’est un trop

grand risque.

Dans votre parcours wagnérien, il y aura l’été prochain une étape

importante vos débuts à Bayreuth. Pourquoi n’est-ce pas arrivé plus tôt?

J.K. : J’avais été invité pour un autre projet mais la combinaison du

chef d’orchestre et du metteur en scène ne me satisfaisait pas. D’autre

part, je n’étais pas intéressé par des rôles plus secondaires comme David

des Maîtres chanteurs. Du coup, j ‘ai préféré attendre le moment approprié.

Ce Lohengrin avec le très iconoclaste Hans Neuenfels est donc le moment

approprié...

J.K. : Oui, je le connais, j’ai déjà travaillé avec lui. Je ne

m’attends pas à une production traditionnelle, mais c’est un homme qui a une

très grande expérience de l’opéra et n’a par conséquent pas besoin de

provoquer pour devenir célèbre. Chez lui, la provocation, que l’on

retrouvera sans doute dans ce Lohengrin, correspond toujours à une idée, un

projet, une conception. Pas comme avec certains jeunes metteurs en scène qui

signent une première production dans un grand théâtre ou dans un grand

festival et se croient obligés de provoquer un scandale pour qu’on parle

d’eux.

Chanter à Bayreuth, aujourd’hui, cela représente quelque chose

d’important?

J.K. : Pour moi qui suis allemand, sans doute. Malheureusement, au

cours des dernières années, les chanteurs n’étaient pas toujours les

meilleurs du monde. Peut-être le festival traverse-t-il une phase plus

expérimentale... Mais j’espère que l’on retrouvera le niveau incroyable que

révèlent les vieux enregistrements des années 1930, 50 et 60, ou des

productions de première qualité, comme le Ring de Chéreau. Et outre le

niveau immuable de l’orchestre, des choeurs et de l’acoustique, ce qui me

plaît, c’est que tout le monde est là pour s’amuser avec Wagner. On ne va

pas à Bayreuth exactement dans une logique de travail, plutôt pour y passer

des vacances...

A part Wagner, quels sont vos projets?

J.K. : La prochaine prise de rôle, c’est Maurizio dans Adriana

Lecouvreur. Puis viendront encore d’autres opéras italiens, Fanciulla del

West, Butterfly, Trovatore, Manon Lescaut. Et pour le versant français, Enée

des Troyens...

Depuis quelques années, grâce au contrat qui vous lie à Decca, vous avez

aussi une très importante activité discographique. Que vous apporte le fait

d’enregistrer?

J.K. : A notre époque, c’est un grand cadeau, surtout quand une

maison de disques vous soutient, vous propose des projets et vous laisse

faire vos propres choix. La Belle Meunière, par exemple, ce n’était pas une

idée de Decca, parce que ce n’est pas forcément un best-seller. Mais pour

moi, il était primordial de l’enregistrer maintenant, avec une certaine

jeunesse vocale et mentale. Dans quinze ans, je ne comprendrai peut-être pas

entièrement les idées et la situation de ce jeune homme qui suit la

fantaisie de son premier amour.

Le lied tenait-il une grande place dans l’enseignement que vous avez

reçu?

J.K. : Oui, à partir du moment où j’ai compris comment il fallait

l’aborder, de façon plus expressive qu’introvertie. Quand j’ètais au

conservatoire, je chantais le lied de manière artificielle, avec une voix

complètement différente. Helmut Deutsch, qui était mon professeur et qui est

devenu mon pianiste, m’a montré d’autres voies et m’a incité à me laisser

guider par les émotions, comme à l’opéra, à rechercher un certain

naturalisme.

Et que vous ont apporté les leçons de Hans Hotter? Lui aussi cultivait

dans le lied un certain naturalisme!

J.K. : Il adorait raconter des histoires, parfois amusantes, surtout

sur Strauss qu’il avait fréquenté. C’était très intéressant de connaître

ainsi la genèse de quelques lieder qui sont presque sacres pour nous, mais

qui ont été écrits très simplement, comme s’il s’agissait d’un travail

alimentaire

A

l’opposé d’un Hotter, ces dernières décennies, l’interprétation du lied a

été marquée par une approche plus intellectualisée, incarnée par

Fischer-Dieskau. A priori, ce n’est pas trop votre tasse de thé... A

l’opposé d’un Hotter, ces dernières décennies, l’interprétation du lied a

été marquée par une approche plus intellectualisée, incarnée par

Fischer-Dieskau. A priori, ce n’est pas trop votre tasse de thé...

JK. : Exact. A la génération de mes parents, deux camps s’opposaient,

les partisans de Fischer-Dieskau d’un côté et ceux de Hermann Prey de

l’autre. Dans ma famille, on était toujours pour Prey I J’ai grandi avec ses

disques et ceux de Fritz Wunderlich. Pour moi les choses étaient claires...

Pourquoi avoir commencé par La Belle Meunière plutôt que par Le Voyage

d’hiver, que vous chantez aussi en concert?

JK. : Comme je l’ai dit auparavant, pouvoir rendre le caractère de ce

jeune homme sans expérience était essentiel. Avec Le Voyage d’hiver, c’est

différent, le personnage n’est pas vieux non plus, mais il a une certaine

maturité et, vocalement, cela ne demande pas une aussi grande flexibilité

que La Belle Meunière. Mais j’espère aussi enregistrer les autres cycles

dans un futur pas trop lointain.

A la fin de La Belle Meunière, il y a ce dialogue entre le Meunier et le

Ruisseau, et ce dernier lied chanté entièrement par le Ruisseau. Est-il

important de différencier vocalement ces personnages, si tant est que le

Ruisseau soit un personnage?

J.K. : Il n’est pas nécessaire de vraiment changer de voix, comme on

le fait lorsqu’on raconte une histoire à des enfants. La différenciation

doit être plus naturelle. Le plus important, c’est l’esprit, le climat

magique de ce dernier lied, calme et doux. Cette berceuse, Gute Nacht, sans

ce contexte désespéré, pourrait être joyeuse...

Une des difficultés chez Schubert, c’est la structure strophique de

certains lieder, avec des mélodies qui se répètent plusieurs fois. Jusqu’où

peut-on varier l’expression d’une strophe à l’autre?

J.K. : Dans la plupart des cas, Schubert n’a noté des indications

d’interprétation que pour la première strophe. Cela nous ouvre donc d’autres

possibilités pour les suivantes. Dans «Der Lindenbaum», il a totalement

modifié la mélodie de la troisième strophe, et l’on trouve aussi des

changements dans «Die kalten Winde bliesen ». Pour moi, cela prouve qu’il a

toujours pensé que l’interprète pouvait recourir à des variations.

Malheureusement, un seul lied de La Belle Meunière nous est parvenu dans la

version autographe, c’est une frustration complète car Schubert prenait

beaucoup de libertés avec les règles de contrepoint et d’harmonie de son

temps, libertés qui ont été corrigées par les éditions successives. Mais

c’est à nous, interprètes, de les retrouver.

Que pensez-vous des chanteurs qui ont recours à l’ornementation?

J.K. : Je crois qu’ils ont raison, même si c’est très difficile à

accepter pour nous qui avons perdu cette habitude. Il existe une partition

annotée par Vogl, le chanteur ami de Schubert, qui comporte quantité

d’ornements. Et jusqu’à Strauss, jusqu’aux années 1930, il était normal

qu’entre les lieder, on ajoute des transitions, une improvisation, à partir

peut-être d’une autre mélodie, d’un opéra. Aujourd’hui, c’est inimaginable.

Le climat de cette Belle Meunière nous ramène indirectement à Werther et

à ce sentiment si particulier du romantisme allemand, cette fameuse

Sehnsucht — c’était aussi, à l’étranger, le titre de votre précédent album.

Etes-vous vous-même d’un naturel nostalgique ou mélancolique?

J.K. : Quiet non. Je me sens moderne, mais je me laisse aussi

facilement attendrir par une musique ou un poème. Je peux donc pénétrer ces

univers romantiques sans pour autant être obsédé par l’idée du suicide.

J’aime trop la vie!

Tant mieux! En quelques années, votre carrière a pris une dimension

nouvelle. Aujourd’hui, vous chantez partout dans le monde. Etiez-vous

préparé à cette vie?

J.K. : Là encore, oui et non. Je suis heureux que ce ne soit pas

arrivé quand j’étais trop jeune. J’ai toujours voulu prendre mon temps,

choisir la voie la plus stable, la plus normale, parce que dans les

générations précédentes, c’était la recette pour avoir une grande et longue

carrière. Je n’aime peut-être pas tout dans ce métier, mais j’aime vraiment

chanter et je préfère donc le faire le plus longtemps possible plutôt que de

connaître la gloire et gagner vite beaucoup d’argent. Je suis donc arrivé à

ce niveau en étant préparé, mais d’un autre côté, c’est ailé plus rapidement

que je ne le pensais. Au cours des cinq ou six dernières années,je ne crois

pas que ma voix, ma technique ou ma qualité de chant ont tellement évolué.

Ce qui est différent, c’est le public qui me suit partout pour noter chacun

de mes faits et gestes... Et le vrai cauchemar, c’est de parvenir à combiner

la carrière et une vie de famille avec trois enfants ! Surtout aujourd’hui,

lorsque vous devez apparaître chaque saison dans tous les grands Opéras, que

vous changez de ville tout le temps, que vous devez vous battre avec les

théâtres et les organisations de concerts si vous avez besoin de vous

reposer. Ce sont des décisions extrêmement difficiles à prendre quand on

vous fait des propositions formidables, avec les meilleurs chefs du monde,

dans des salles où tout est préparé pour vous. Vous êtes comme un enfant

dans un magasin de bonbons, c’est le paradis. Mais si tu en manges trop, tu

vas avoir mal au ventre!

Vous dites-vous parfois que vous aimeriez changer de vie?

J.K. : Oh oui! Aujourd’hui, je dois décider ce que je vais faire en

2016 ou 2017. Mais peut-être j’ouvrirai un bistrot Le danger de trop

travailler, c’est de perdre la joie, l’esprit, la passion et, dans ces

conditions, oui, on peut avoir envie de changer de métier. Ce n’est pas du

tout ce que j’ai l’intention de faire, mais si un jour ça devait arriver,

pour une raison ou pour une autre, cela ne me panique pas. Sinon, cela

voudrait dire que le seul plaisir, la seule satisfaction dans ma vie, serait

le succès sur scène. Et ce n’est pas comme ça. Je ne suis pas un esclave du

chant. Jusqu’à maintenant je suis très content de mon métier, parce que

c’est mon choix, pas mon devoir. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|