Wie

oft und wo haben Sie die Partie des Faust schon gesungen?

Wie

oft und wo haben Sie die Partie des Faust schon gesungen?

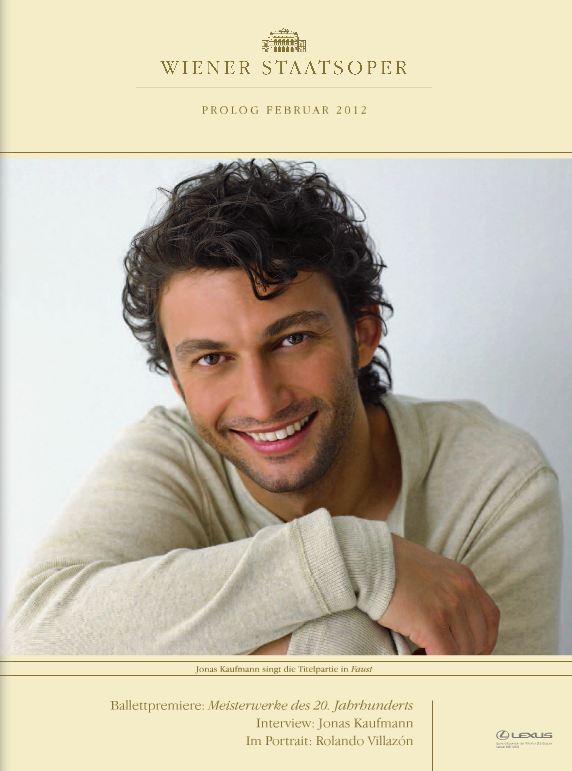

Jonas

Kaufmann: Bislang dreizehn Mal, davon sechs Mal in der Spielzeit

2004/2005 in Zürich, und im vergangenen Oktober/November sieben Mal an

der Met.

Wo liegen die Herauforderungen dieser Partie, wo die

Lieblingsstellen?

Jonas Kaufmann: Die besondere Herausforderung

liegt darin, dem alten, resignierten Faust stimmlich und darstellerisch

genauso gerecht zu werden wie dem jungen (oder besser: äußerlich

verjüngten) Faust, der aber eben nur in der Optik des jungen Liebhabers

erscheint; vom Kopf her kann er ja nicht jung sein, denn mit der

Verwandlung hat er ja nicht sein bisheriges Leben und den Pakt mit dem

Teufel vergessen. Er bleibt vom Wissen und Denken her der Alte und

erlebt, wovon so viele träumen: Mit der Erfahrung des reifen Menschen

noch einmal jung zu sein. Dass aus dem Traum ein Alptraum wird, dass

Faust Täter und Opfer zugleich wird – das glaubhaft darzustellen,

erfordert nicht nur schauspielerische Differenzierung, sondern auch

stimmliche Flexibilität. Und damit meine ich nicht nur das Ansteigen der

Tessitura, vom baritonalen Beginn bis zum hohen C in der Kavatine,

sondern die vielen verschiedenen Klangfarben. Das Dunkle, Brütende des

resignierten Mannes muss ja genauso in der Stimme zum Ausdruck kommen

wie die Lyrik in „Salut, demeure chaste et pure“ und die Leidenschaft im

Liebesduett. Die Partie ist von Anfang bis Ende so reich an Farben und

Nuancen, dass es mir wirklich schwer fällt, Ihnen jetzt meine

„Lieblingsstellen“ zu nennen.

Wo liegen für einen Sänger die

Qualitäten des französischen Repertoires?

Jonas Kaufmann: Ich

kann nur für das Tenorfach sprechen, und da bietet das französische

Repertoire überaus interessante und differenzierte Charaktere, die

musikalisch und darstellerisch eine besondere Wandlungsfähigkeit

erfordern. Denken Sie nur an José, Werther, Des Grieux, Hoffmann und

natürlich auch Faust. Für deutsche Sänger liegt sicher auch ein

besonderer Reiz darin, die Feinheiten der französischen Klangsprache zu

erfassen und umzusetzen.

Gibt es für Sie – jetzt einmal

unabhängig von jeder stimmlichen Entwicklung – ein Repertoire von dem

Sie sagen: Das würde ich nie machen!

Jonas Kaufmann: Sie meinen,

Stücke, die so schlecht sind, dass ich sie nie singen würde ? Darüber

habe ich noch nicht nachgedacht, und lieber konzentriere ich mich auf

all das, was ich am liebsten noch singen würde. Falls Ihre Frage auf

modernes Repertoire zielt: Ich habe keine Berührungsängste bei

zeitgenössischen Werken, so lange ich

von der Qualität des Stückes

überzeugt bin und den stimmlichen Anforderungen gerecht werde.

Es gibt Sänger, die verordnen sich viele Pausen zwischen den Opern, den

Auftritten. Wie viel Zeit muss für Sie zwischen den Auftritten sein?

Jonas Kaufmann: Das ist je nach Oper sehr unterschiedlich und kommt

auch darauf an, ob es sich um eine Neuproduktion oder um eine

Wiederaufnahme handelt. Leider ist mein Kalender zwischen den Auftritten

mit so viel anderen Dingen gefüllt, dass ich es rot ankreuze, wenn ich

einen wirklich freien Tag habe, ganz ohne Verpflichtungen und

Termine.

Warum üben Sie eigentlich den Job des Sängers aus? Weil

Sie Freude daran haben, weil Sie anderen eine Freude machen? Welcher

Aspekt dieses Berufes ist der Schönste?

Jonas Kaufmann: Teil

eines großen Ganzen zu sein und dennoch als Individuum in Erscheinung zu

treten, in eine Figur hineinzuschlüpfen und mit Gesang und Darstellung

beim Zuschauer Emotionen auszulösen, mit Kollegen, Dirigenten, Chor und

Orchester im Augenblick etwas entstehen zu lassen, das die Zuschauer

berührt und bewegt – das ist ein

einmaliges Gefühl, mit nichts in der

Welt zu vergleichen. Manchmal, wenn alles gut läuft und die Chemie

zwischen allen Beteiligten stimmt, ist es ein ganzes Bouquet von

Glücksgefühlen. Und das möchte man dann beim nächsten Mal wieder

erleben, das ist der Motor der die meisten von uns antreibt.

Viele sehen Oper lediglich als Unterhaltung, die „einen dem üblichen

Trott entheben soll“. Was würden Sie solchen Besuchern sagen?

Jonas Kaufmann: Nichts gegen gute Unterhaltung, im Gegenteil. Natürlich

ist Oper auch Unterhaltung, und natürlich ist es gut, wenn die Zuschauer

für drei, vier Stunden ihren Alltag vergessen und sich in die Zauberwelt

der Oper entführen lassen. Nur finde ich, dass eine gute Vorstellung

weit mehr sein sollte als gepflegte Abendunterhaltung oder ein

Fünf-Gänge-Menü, das man genüsslich konsumiert. Sie sollte den Zuschauer

nicht einlullen, sondern wachrütteln, mitreißen, sensibilisieren, auf

Missstände aufmerksam machen und einem auch die Dinge vor Augen führen,

die man lieber verdrängt. Kurzum: Im besten Fall sollte sich der

Zuschauer nach der Vorstellung anders fühlen als vorher. Nur dann kann

man überhaupt von einem Erlebnis sprechen. Kürzlich sah ich in Berlin

eine grandiose Inszenierung von Patrice Chéreaus. Danach kann man nicht

einfach zur Tagesordnung übergehen, das hallt noch lange in der Seele

nach.

Es gibt Opern, die sind inhaltlich seicht oder weisen

schwer nachvollziehbare Handlungen auf. Würden Sie solche Opern auch

singen?

Jonas Kaufmann: Das habe ich wahrscheinlich schon!! Auch

seichte Stoffe und lächerliche Texte können mit der richtigen Musik zu

großen Kunstwerken werden. Denken Sie nur an all die kruden Libretti in

italienischen Opern, über die man sich seit Generationen lustig macht.

Zum Beispiel Verdis Trovatore: Selbst wenn man die Parodie der Marx

Brothers gesehen hat, verliert Verdis Musik doch nichts von ihrer Größe

und Würde.

Marcel Prawy sagte einmal: Eine gute Oper muss eine

Liebesgeschichte aufweisen. Ist das Verhältnis Faust-Marguerite

überhaupt eine Liebesgeschichte?

Jonas Kaufmann: Es hätte eine

werden können, wenn es eine Beziehung auf gleicher Augenhöhe wäre. Doch

der Erfahrungsunterschied zwischen den beiden ist einfach zu groß, viel

größer als die gesellschaftliche Kluft. Faust hat eben nicht mehr die

Unschuld, die vielleicht zu einer glücklichen Liebe hätte führen können,

und spätestens bei der so genannten Gretchenfrage wird ihm klar, dass

er und sie in unterschiedlichen Welten leben. Sagen wir: Es ist die

Illusion einer Liebesgeschichte, und deshalb hat sie natürlich auch kein

Happy-end.

Oft wird davon gesprochen, was ein Sänger darf, worauf

er achten muss, welche Rollen er wann singen darf, wie sich andere die

Stimme ruiniert haben. Woher weiß man als Sänger, welche dieser

Warnungen wahr sind und welche nicht?

Jonas Kaufmann: Man muss

auf seine innere Stimme hören und gute Ratgeber haben, auf deren Urteil

man vertrauen kann. Und man sollte sich die Zeit nehmen, die Sänger zu

studieren, die sich ihre Qualitäten über 40, 50 Jahre erhalten konnten.

Denken Sie an Domingo, Gedda, Kraus und Bergonzi, an Ludwig, Rysanek,

Scotto, Horne und so viele andere, die Jahrzehnte lang Hauptrollen an

führenden Häusern gesungen haben. Natürlich gibt es für jeden Sänger

Partien, die äußerst riskant sind. Da muss man halt seine Möglichkeiten

kennen, ehrlich zu sich selbst sein und bestimmten Verlockungen

widerstehen, auch den Lobeshymnen in Kritiken.

Sie singen viel

Lied, kann man die interpretatorische Qualität, die man als Liedsänger

mitbringt auch in den Operngesang hineinbringen?

Jonas Kaufmann:

Aber ja, und genauso auch umgekehrt. Eine Opernpartie kann nur gewinnen,

wenn man sie auch mit den Feinheiten des Liedgesangs gestalten kann, und

manche Lieder, z. B. einige von Richard Strauss, profitieren durchaus

davon, wenn man bei bestimmten Phrasen mit der ganzen Kraft des

Opernsängers zulangt.

Als Liedsänger hat man viel Freiheit, als

Opernsänger ist man Regisseuren, Kollegen, Dirigenten etc.

„ausgeliefert“. Wo bleibt auf der Opernbühne da noch Raum für eine

eigene Interpretation?

Jonas Kaufmann: „Ausgeliefert“ würde ich

das nicht nennen. Auch in der Oper gibt es ja einen Prozess, der im

Idealfall am Ende alle zu einem Team formt, in dem jeder dem anderen die

Bälle zuspielt und genauso auch nach vorne stürmt und ein Tor schießt.

Falls Sie auf die Allmacht der Regisseure anspielen: Selbst wenn ich

darstellerisch an die kurze Leine genommen werde, so kann ich doch

innerhalb eines begrenzten Radius noch immer eine kreative Freiheit

ausleben, von der musikalischen Gestaltung gar nicht zu reden.

Verwenden Sie immer neue Klavierauszüge, oder arbeiten Sie immer mit

demselben – der durch diverse Einträge immer bunter wird?

Jonas

Kaufmann: Wenn möglich lasse ich mir von dem entsprechenden Opernhaus

einen eingerichteten Auszug schicken, mit allen Strichen, Änderungen

etc., den ich dann mit meiner Ausgabe abgleiche.

Hat man als

unbekannter Sänger weniger Lampenfieber oder als ein so bekannter wie

Sie?

Jonas Kaufmann: Ich denke, das ist eine Typfrage, und es

hängt auch davon ab, welche Partie man singt und an welchem Haus. Etwas

mehr Adrenalin im Blut zu haben, kann durchaus auch hilfreich sein, aber

man sollte sich nicht allein darauf verlassen. Das beste Mittel gegen

Nervosität ist immer noch eine gute Vorbereitung.

Man braucht

eine Portion Exhibitionismus wenn man Bühnenkünstler sein will. Wie kann

man diesen exhibitionistischen Anteil vom rein künstlerischen

separieren? Gibt es Momente, wo man entscheiden muss: Gib dem Affen

Zucker, oder nein, hier geht es um hehre Kunst?

Jonas Kaufmann:

Die gibt es immer wieder. Beim Schlussterzett Rosenkavalier zum Beispiel

fände ich es grotesk, wenn sich da die drei Frauen den Kampf der

Stimmgiganten liefern würden. Dort gilt’s der Kunst, und je mehr die

drei aufeinander eingehen, desto schöner klingt’s. Und dann gibt’s

wieder Stellen, bei denen das Publikum diese Extra-Portion

„Exhibitionismus“ erwartet, zum Beispiel bei den „Vittoria!“-Rufen in

Tosca. Da macht es mir auch großen Spaß, dem Affen Zucker zu geben, da

bin ich nicht mehr so zurückhaltend wie noch vor vier, fünf Jahren. Nach

meiner ersten Tosca in Wien kam Christa Ludwig zu mir in die Garderobe

und sagte sinngemäß: „Sie singen das alles so fein und kultiviert, aber

als Cavaradossi muss man manchmal auch die Rampensau rauslassen, so wie

der Corelli das gemacht hat.“ Sie hat recht. Wir Mitteleuropäer sind ja,

was die Lust an der Selbstdarstellung betrifft, eher gemäßigt. Uns fällt

es nicht leicht, so ungeniert loszuschmettern wie es die meisten

Italiener und Spanier können. Aber genau das wünscht sich das Publikum,

es will diesen Extra-„Thrill“, diese große Emotion, die man fast

körperlich spürt. Das ist ein wesentlicher Bestandteil des Faszinosums

Oper, und wenn ich im Publikum sitze, wünsche ich es mir ganz genauso.