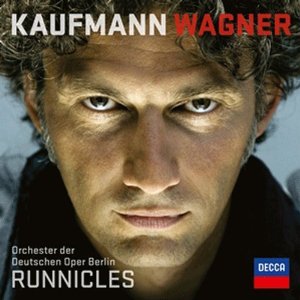

In questo recital Jonas Kaufmann si propone in sei ruoli

wagneriani, dei quali soltanto la metà già affrontati sul

palcoscenico: eppure, almeno in disco, il tenore bavarese non

appare meno convincente nei panni di Siegfried o Tannhäuser che

come Lohengrin o Stolzing. Mi ha colpito in particolare la scena

della foresta dalla seconda giornata della Tetralogia, in cui

sbalza un eroe-fanciullo di tinta baritenorile, introverso ma

facile agli slanci, arricchito da moltissime sfumature

espressive: dalla tenerezza verso la madre mai conosciuta, al

brivido di « Sterben die Menschenmütter an ihren Söhnen alle

dahin? », al sorriso con cui rinuncia a imitare con la canna il

canto dell'uccello; una prova capace di vincere molti confronti

nella discografia. L'orchestra berlinese ha ovviamente qui modo

di mettersi in luce, così come nella Romerzählung da Tannhäuser,

altra prova davvero convincente, ricca di annotazioni e sempre

cantata, anche nei momenti più concitati; anche per il

Minnesänger Kaufmann sembra possedere la «grana» e la capacità

di comunicarne i tormenti.

Il tenore afferma di aver

scelto «Ein Schwert verhiess mir der Vater » dalla Valchiria

attratto in primo luogo dalla sfida dei Wälse-Rufe: il Sol

bemolle e il Sol naturale, tenuti a lungo, sono in effetti

elettrizzanti, e ancora più luminoso il Sol su «Herz » sette

battute dopo; anche se una voce di pasta un poco più chiara è

avvantaggiata nel riempire di luce e colori l'evocazione di

Sieglinde, questo Siegmund incide nella memoria per il timbro

scuro, perfetto per i passaggi più virili e ombrosi. Il suo «Am

stillen Herd» dai Maestri Cantori suona invece cavalleresco,

concluso da un efficace trillo sul Mi naturale; ma la curiosità

del recital è «In fernem Land », proposto nella Urfassung che

comprende una seconda strofa. L'attacco in mezzavoce è molto

suggestivo; e ricco di magia è tutto il racconto, innervato da

un ardore a stento trattenuto. Morbida la mezzavoce sul Mi di

«Taube », squillanti tutti i La naturali, anche se su «Ritter»

Kaufmann ricorre al classico trucco di pronunciare una « a» per

non chiudere subito la gola.

Nell'intervista contenuta

nel booklet, Kaufmann evoca per la versione originale del brano

il precedente della registrazione di Franz Völker (1936): due

vocalità agli antipodi. Nel caso del grande predecessore avvince

subito la voce proiettata interamente sul fiato, l'uniformità

tra i registri, e una maggiore naturale plasticità della

dizione; dal suo Lohengrin promana un più evidente carattere

aristocratico e sovrumano, anche se forse il personaggio di

Kaufmann risulta più sfaccettato. Ma è soprattutto nella

Preghiera di Rienzi che Völker (1930) vince per naturale

nobiltà: le sfumature dinamiche sono ridotte, ma grazie

all'eloquenza intrinseca il personaggio emerge con forza,

assorto ed eroico, e il finale suona davvero poetico. Kaufmann

deve «faticare» molto di più per incidere espressivamente, e

inoltre il suo attacco in mezzavoce gli attirerà le critiche di

chi lo accusa di avere un'emissione gutturale. Ma appaiono

incontrovertibili anche le qualità: il legato mantenuto anche

sulle note ribattute, la credibilità del canto fiorito,

l'elettrizzante «Schenk uns den Abglanz deiner Macht / die sich

in Ewigkeit erstreckt! ». Se scendiamo a confronti più

realistici, ad esempio con un altro tenore wagneriano di

successo dei nostri giorni come Klaus Florian Vogt, che ha

inciso la stessa aria in un recentissimo recital Sony,

semplicemente non c'è match: la voce è molto più chiara ed

esile, pochissimi i colori a disposizione, il registro acuto più

scoperto, il fraseggio scolastico e povero di dettagli.

A

completare il palinsesto vengono inusualmente chiamati i

Wesendonck-Lieder. Anche se nel titolo originale la raccolta

viene attribuita esplicitamente a una voce femminile, Kaufmann

non è certo il primo tenore ad affrontarli (in passato ad

esempio li ha incisi René Kollo), e soprattutto all'epoca di

Wagner nessuno avrebbe sottilizzato. Inoltre questa sorta di

lavoro a quattro mani tra Richard e Mathilde è basato su una

sublimazione simbiotica del loro rapporto che include

l'orizzonte di un annullamento delle differenze tra i sessi.

Personalmente trovo soltanto «Schmerzen» inadatto a una voce

maschile, risultando inevitabilmente un po' esteriore (e qui

addirittura appena truce); stanno ovviamente benissimo addosso a

un tenore wagneriano, invece, le tinte tristaniane di « Im

Treibhaus », studio preparatorio per il Preludio del terzo atto.

Per questo Lied desolato l'atteggiamento interiorizzato di

Kaufmann è perfetto, considerazione estensibile anche a «Träume

», proposto in maniera molto intima, accordata alla natura

ipnotica del brano: molto affascinante il morbidissimo attacco,

e lodevole l'attenzione alle prescrizioni dinamiche ed

espressive. Che vengono invece stranamente (per le consuetudini

del tenore) trascurate nell'iniziale «Der Engel »: vedi le

ripetute messe di voce (ad esempio su «Erlösung») e

l'indicazione «con entusiasmo» a «Führt er ferne». Probabilmente

si tratta di una scelta consapevole, dovuta alla volontà di non

turbare un'espressione trasognata indubbiamente in sintonia col

clima trasfigurato del brano.

|