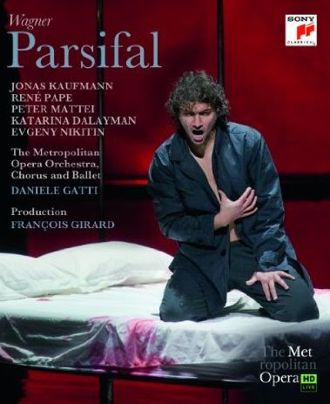

In un'eventuale categoria delle opere più difficili sia per chi

le deve mettere in scena sia per chi deve vederla in teatro,

questa ho idea starebbe tra le prime tre. Sovraccarico com'è il

testo di simboli di natura pseudofilosofica (e si tratta pur

sempre di simboli riferiti a cosucce tipo cristianesimo,

consorterie religioso-militari, inconscio, crescita individuale,

la Mamma, la Donna, il Sesso, persino uno zinzino di

metempsicosi), resta comunque aperta la questione del valore da

attribuir loro - tanto? poco? niente? - e soprattutto del come

trattarli (spiegarli? far finta di niente con luci astratte

dietro al solito paravento del "tanto c'è la musica", che in

effetti e meno male che c'è? sostituirli con altri meno

imbarazzanti e, diciamocelo, un tantino più interessanti?):

avendo anche in mente che, ci credesse davvero o no, Wagner

dichiarò a chiare lettere di considerarli materiale

squisitamente teatrale nonostante l'evidenza del loro

configurarsi piuttosto come autobiografia psicanalitica.

La storia scenica di Parsifal, in definitiva, si distende sul

ventaglio di risposte a questi pochi quesiti: e la stragrande

maggioranza hanno scelto di lasciar tutto com'è, squadernare i

simboli in quanto elementi narrativi, e lasciar decidere il loro

significato a chi ascolta. E tuttavia, oggi è proprio difficile

stare immobili e compresi di sacro furore speculativo davanti

alla solita coppa-insalatiera che s'illumina di rosa confetto,

al cignone morto, alla colombella salvatrice, agli scudieri che

fanno i dispetti a una barbona, a una vamp che seduce un

ragazzino (di solito un cinquantenne di un quintale e mezzo)

dicendogli dammelo dammelo che così mamma è contenta, d'un

cattivone che piomba tra loro con lancia in resta come Sandokan

ma in nome d'un Principio Superiore. Non si può più. Nemmeno al

Metropolitan (e forse forse, neppure alla Scala). Allora: o si

cambia tutto proponendo una storia diversa come a Bayreuth hanno

fatto Schlingensief ed Herheim; oppure si gattopardeggia, ovvero

si lascia tutto com'è ma si fa finta si sia cambiato tutto

perché presentato in modo diverso, più accettabile perché

visivamente più attinente a sensibilità, abitudini, senso

visivo, odierni. Che per l'appunto è quanto fa Francois Girard,

regista canadese noto finora soprattutto per il suo film II

violino rosso con le musiche di Corigliano suonate da Joshua

Bell.

Via le cose più imbarazzanti come la coppona e in

generale la Sacra Agape, ma si tiene il sangue. Una caterva di

sangue, a rappresentare una Colpa Collettiva. Che quale sia,

importa poco. C'è stata, c'è ancora e riguarda tutti: un sipario

riflettente informa fin dall'inizio che in scena ci siamo anche

noi. Viene in mente Nietzsche, se guardi a lungo nell'abisso,

l'abisso guarda dentro di te. Colpa che ha isterilito la terra,

resa un mondo post-apocalittico simile a certi paesaggi africani

arsi e spaccati da una siccità non causata dal meteo bensì dalla

mancanza della reciproca comunione uomini-donne: gli uomini

(riuniti in circolo, forse allusione alla "ruota della

sofferenza" cara al buddismo) pregano nella speranza che

quest'aridità cessi, ma riescono a farlo con una mano sola,

l'altra essendo loro impedita dall'assenza dell'altra metà del

cielo. Cielo, coi suoi pianeti rotanti che incombono e

s'eclissano entro luci sempre cangianti ma sempre cupe, che

scorgiamo nelle spettacolari, modernissime proiezioni di Peter

Flaherty. L'espiazione sarà possibile solo allorché lancia e

coppa — maschile e femminile — saranno nuovamente riuniti: onde

viaggio all'interno della colpa ovvero dentro la spaccatura

della terra (il second'atto, su un letto da cui cola sangue e

circondato sempre da Fanciulle Fiore impegnate in coreografie

che alludono di continuo alla croce) per riuscire a comporre la

fenditura che ha diviso in due la terra, su cui è scorso il

sangue che alla fine tornerà acqua e, in quella ritrovata "terra

di mezzo", uomini e donne si ricongiungono in una reciproca

comprensione che rappresenta quel supremo atto d'amore unico

possibile redentore d'ogni colpa.

Nulla di nuovo, insomma

(tanto per dire, la metafora uomo-donna l'aveva mostrata anche

Denis Krief alla Fenice, con analoga parsimonia simbologica e

assai maggiore parsimonia di mezzi), e in fin dei conti

semplice, quantunque non semplicistico. Riuscire però a tenere

assieme questo coacervo di bignamino scolastico di filosofia e

mercatino di tutt'un po' - dal buddismo in salsa

schopenhaueriana al catechismo spruzzato d'antisemitismo,

all'ecologismo in salsa spicciola, al puritanesimo che sempre

assilla chi troppo mostra di averne in uggia - accettandone i

muri narrativi portanti senza stravolgerli perché riassorbiti

nel racconto: questo, che significa poi teatro pragmaticamente

inteso perché tiene conto del pubblico (e perché, forse Wagner

no? ma si faccia il piacere!), è cosa tipicamente americana.

Evviva gli americani. Giacché vediamo un Parsifal messo in scena

tenendo conto di quanto oggi la nostra sia una civiltà

soprattutto d'immagini, e di quanto conti - a teatro -

raccontare. Dunque recitazione: modernissima nell'impiego d'ogni

possibile mezzo fisico mimico e in genere posturale, ma

soprattutto marcatamente comunicativa, in virtù anche delle

riprese della Sweete, superlative non solo di per sé ma per la

natura squisitamente televisiva, cioè a dire narrativa, in cui

sono organizzate, da vero e proprio sceneggiato di gran classe.

Cosa riesce a fare ad esempio Peter Mattei nel comporre una vera

e propria sinfonia del dolore (esibito fino all'impudicizia,

senza il minimo desiderio d'interiorizzarlo dandogli un

significato trascendente, ma con addirittura inediti tocchi

d'infantile rivalsa: sì, ci sono cascato, vi ho rovinati tutti,

ma soffro così tanto che di voi m'importa niente), getta su

Amfortas luce completamente nuova ma soprattutto d'impatto

teatrale portentoso. Se si aggiunge un canto che sormonta con

estrema disinvoltura ogni difficoltà di tessitura, nel contempo

scavando ogni parola con l'impiego d'una tavolozza cromatica

sterminata: ecco che con questo video la storia interpretativa

del personaggio gira un tornante epocale e, di fatto, ricomincia

da qui.

Considerazioni analoghe per Jonas Kaufmann, il

Parsifal dal quale oggi - forse persino più di Lohengrin - si

giudicheranno tutti gli altri. Personaggio più difficile, il

suo: quasi tutto il prim'atto e larghissima parte del terzo

vanno costruiti col gesto e con la mimica non solo facciale ma

di tutto il corpo. Come riesca a esprimere una sofferenza non

meno acuta di quella di Amfortas ma -questa sì, non si può fare

altro - tutta interiore, cupa, ogni tassello di comprensione un

uncino che affonda nella carne: un capolavoro cui scavo della

parola musicale, gesto, atteggiamento, e sopra ogni altra cosa

sguardo, concorrono in pari misura.

Di fronte a due

siffatti monumenti, difficile non sfigurare: dire che nessuno

scalpita più di tanto, è dire abbastanza. Pape, con la sua voce

ampia, splendida, esaltata da un legato superbo, cesella pure

lui ogni parola e il suo Gurnemanz, condotto e tenuto al grado

minimo di pontificante pedagogo, non solo non annoia ma

interessa. Klingsor, invece, non annoia quasi mai però quasi

sempre non si capisce che personaggio sia: qui Evgeny Nikitin

(tatuaggi nazisti o no, del politically correct francamente non

se ne può più) gli dà fisionomia di potentissimo rilievo.

Katarina Dalayman ha il problema di trovarsi in gola un gran

brutto timbro: voce però ampia e sonora, emessa piuttosto bene,

che onora tutte le richieste vocali d'una parte difficilissima,

ma tanto vocalmente quanto scenicamente pattina un po' troppo

alla superficie del personaggio (specie dovendo fare i conti coi

due mostri che le stanno accanto), e se riesce a dargli comunque

un'attendibile fisionomia, è soprattutto merito della direzione.

Giacché resta fermo che perno decisivo di questa sensazionale

riuscita è Daniele Gatti. Nervature ampie, possenti ma allo

stesso tempo agili, dove si scarica la forza d'un edificio

musicale in ogni giuntura pienamente leggibile. Cura estrema

nell'indagare la microstruttura timbrica e armonica seguendo

però sempre la bussola del teatro, ovvero evidenziando di

ciascuna il suo inserirsi entro una macrostruttura tenuta in

tensione narrativa costante. Quella in cui serrate urgenze e

maestose dilatazioni melodiche sono sistole e diastole d'un

flusso teatrale sempre teso e "in avanti", affatto privo sia

d'ogni cincischio calligrafico riferibile sia ai tipici schianti

tellurici del Wagner tanto effettistico quanto vuoto di reale

contenuto drammatico, sia alla polenta meditabonda del vecchio

teatro filosofico tutto immobilismo pensoso avvolto da luci

metafisiche: la tensione, insomma, di chi il teatro musicale lo

realizza certo con la musica, ma anche col teatro. E dunque, un

grande Wagner. Di più. Il Wagner migliore che si sia ascoltato

da moltissimo tempo, oltre che, naturalmente, il Parsifal più

compiuto ed emozionante dell'intero catalogo discografico: e

l'aggettivo "emozionante", riferito a un'opera come questa, a me

pare costituisca il discrimine decisivo.

|