|

|

|

|

|

|

|

|

Classique News, 20 avril 2023 |

|

Par Camille De Joyeuse |

|

|

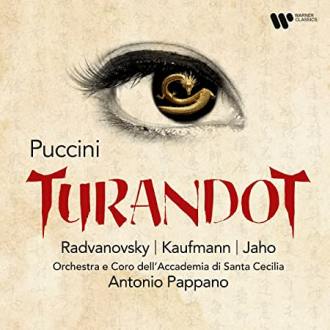

CRITIQUE CD. PUCCINI : Turandot. Radvanovsky, Kaufmann, Pertusi… Antonio Pappano

|

|

|

D’emblée

la direction d’Antonio Pappano sonne contrastée, parfois dure, plus

expressive voire expressionniste que riche en épanchement ou suggestion

poétique – dommage car le trouble habite la princesse chinoise : … de

vierge (f)rigide et hautaine, à mortelle adoucie qui s’éveille à l’amour

; même les évocations climatiques et d’ambiance, comme l’aurore qui

pointe au III, manquent de profondeur ou d’ivresse comme l’atteste

l’écriture musicale et ses formidables alliages de timbres et de

couleurs… D’emblée

la direction d’Antonio Pappano sonne contrastée, parfois dure, plus

expressive voire expressionniste que riche en épanchement ou suggestion

poétique – dommage car le trouble habite la princesse chinoise : … de

vierge (f)rigide et hautaine, à mortelle adoucie qui s’éveille à l’amour

; même les évocations climatiques et d’ambiance, comme l’aurore qui

pointe au III, manquent de profondeur ou d’ivresse comme l’atteste

l’écriture musicale et ses formidables alliages de timbres et de

couleurs…

PAPPANO chez PUCCINI :

une direction trop volcanique

?

Pourtant on ne saurait lui retirer des effets d’accents à

l’orchestre, même si de fait, cela semble exacerbé ou le fruit d’un

geste réducteur qui surligne l’opposition et les confrontations des

situations, moins la métamorphose qui s’accomplit … dommage car le chef

livrait ainsi son dernier grand opéra orchestral avant de laisser la

direction de l’orchestre cécilien à Daniel Harding.

L’enregistrement

réalisé à Rome en 2022, s’impose cependant par ses outrances, ses

déflagrations assumées (les tutti sont éruptifs) ; il convainc par cette

force, cette puissance souvent âpre de la masse orchestrale, plus

diamant brut que forge instrumentale superbement détaillée (comme chez

Karajan). Pappano restitue la version originale de Franco Alfano qui

écrit les 2 dernières scènes en 1926 (après la mort de Puccini),

validées / dictées en réalité par Toscanini. Puccini a en effet laissé

inachevé son ultime ouvrage, après la déploration de Liù, dans le choeur

qui déplore le suicide de cette dernière.

Le résultat est

intéressant mais parfois semble décousu comme un assemblage heurtée ou

pompier (reprise boursouflée de l’air « Nessun dorma » pour le chœur

final). Avouons préférer de loin la version plus psychologiquement

fluide et crédible de Luciano Berio de 2001, reprenant scrupuleusement

esquisses et manuscrits laissés par Puccini. Pas sûr que la version

Pappano 2022 s’impose naturellement vis à vis des (nombreuses) autres ;

mais au moins elle marque tel un avant signal opportun, le centenaire

Puccini en 2024.

Rappelons que la couleur introspective est

souvent gommée chez Puccini au profit des effets que permet son

orchestre saisissant – vrai bain expérimental ; Berio semble mieux

inspiré et plus juste en réduisant au minimum la part de réécriture, en

instillant aussi sa propre interprétation des indications de Puccini («

poi tristano », probable référence au Tristan de Wagner) ; Berio a

subtilement intégré ainsi l’accord de Tristan, tout en inscrivant

Turandot de Puccini dans le contexte musical de son époque, au début XXè

(avec présence des couleurs mahlériennes – 7ème symphonie-, ou du

Schönberg des Gurrelieder…). Autant d’apports d’un travail de fond qui

explique la parure orchestrale de premier plan d’un Puccini lui aussi

défricheur et créatif visionnaire, dont la texture nous semble ici un

rien réduite par un Pappano aux contrastes surchauffés.

Dans ce

travail strictement théâtral et spectaculaire, se distingue aussi le

choeur, présent / agissant (dirigé par Piero Monti). Les stars vocales

affichées tiennent leur promesse, surtout la Turandot de Sondra

Radvanovsky, entité féminine, altière, très aristo et d’une dignité

suprême et mûre ; la diva n’a plus l’âge de la princesse blessée /

indignée – plutôt très remontée contre la gent masculine : mais quels

aigus irradiés, quelle intensité foudroyée : voilà un cœur sacrifié qui

dans sa haine affichée est aussi meurtri et fragile ; hélas, Jonas

Kaufman ternit vocalement son personnage : son Calaf, prince mystérieux,

cet étranger par lequel s’accomplit le grand miracle de l’amour, s’il ne

manque pas d’éclat et de vaillance, on regrette souvent un chant en

surtension continuelle ; le timbre déploie cette raucité fauve qui se

connecte souvent mal avec la princesse, sujet de toutes ses attentions

sur le papier (« Nessun dorma » devient ici un air isolé, plus

crépusculaire qu’enivré de désir et de conquête).

Même

enthousiasme mesuré pour les autres rôles qui nécessitent pourtant une

éloquence mieux aboutie, subtile, précise : le temps des répétitions

a-t-il manqué ? Mais parfois il ne suffit pas de réunir un cast de luxe

pour atteindre à l’éblouissement. S’agissant de Turandot, il faut un

engagement calibré, nuancé, pour retrouver l’étoffe des rôles d’une

profondeur qui peine ici à faire surface ; cette finesse à peine

affleurée signe une lecture expressionniste, avare en nuances ; hélas

trop dure pour incarner la transformation générale qui fait passer d’une

Chine sanguinaire et barbare à cette apologie humaine, amoureuse,

collectivement réparée qui surgit grâce au prince étranger Calaf en fin

d’action.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|