|

|

|

|

|

|

|

|

Neue Osnabrücker Zeitung, 12. Februar 2013 |

|

Ralf Döring |

|

|

|

Neue CDs von Klaus Florian Vogt und Jonas Kaufmann – Wer ist der wahre Wagner-Tenor? |

|

Natürlich werfen sich die beiden wichtigsten Wagner-Tenöre unserer Zeit zum

Wagner-Jahr in Positur: Jonas Kaufmann und Klaus Florian Vogt haben je eine

CD vorgelegt, auf der sie sich durch zentrale Rollen des Bayreuther

Musikgottes singen. Wir stellen beide Aufnahmen vor.

Hier der

Münchner mit Latin-Lover-Flair, dort der holsteinische Recke, hier der

abgründige Tenor mit seinem baritonalen Einschlag, dort die tenorale

Lichtgestalt mit der Tendenz zum Counter: Jonas Kaufmann und Klaus Florian

Vogt symbolisieren physisch wie stimmlich Extrempositionen des

Wagner-Gesangs. Kaum vorstellbar, wie beide ein und dieselbe Rolle

verkörpern – so geschehen beim „Lohengrin“ von Altmeister Hans Neuenfels. In

diesem Vergleich heimste Vogt einen Erfolg ein, dank seiner klaren Diktion,

der sicheren Höhe und der durchsetzungsfähigen Stimme.

Jetzt legen

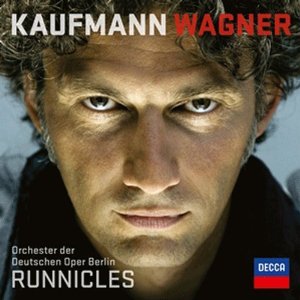

beide eine Wagner-CD vor, nennen sie schlicht „Kaufmann Wagner“

beziehungsweise „Vogt Wagner“. Dabei bewegt sich Vogt von „Rienzi“ bis

„Parsifal“ und Kaufmann von den Wesendonck-Liedern bis zu den

„Meistersingern“, mit ein paar Überschneidungen für den direkten Vergleich.

Jonathan Nott schubst Vogt gewissermaßen in die „Meistersinger“: Mitten

hinein in ein frühlingshaftes Flirren und Jubeln, als wär’s ein Stück von

Mendelssohn. Dahinein platziert Vogt seine Stimme: Da klingt Wagners Musik

himmelhoch jauchzend wie ein Sonntagsausflug mit der neuen Freundin.

Kaufmann geht anders zur Sache: Er zieht den Hörer ins Herz des Wagner’schen

Schaffens, zu Siegmunds „Schwertmonolog“ aus der „Walküre“. Unter Donald

Runnicles raunt hier das Orchester der Deutschen Oper Berlin, gleichzeitig

entsteht ein feingliedriger musikalischer Raum von der Plastizität einer

Theaterbühne. Da hinein platzt Kaufmann: „Ein Schwert verhieß mir der

Vater“, singt er mit einer Wucht, aus der nicht nur die ganze Not von

Siegmunds Existenz herausklingt, sondern auch eine umwerfende Stimme.

Über ein profundes Fundament verfügte Kaufmanns Tenor ja schon immer;

jetzt klingt er noch fokussierter, die klangliche Basis noch fester im

Bariton-Register verankert. Das verleiht der Stimme einen Ausdruck von

Lebenserfahrung, macht Siegmund geradezu zum Stellvertreter seines Vaters

Wotan auf Erden. Das unterstreichen die beiden „Wälse!“-Rufe: Eine Anrufung

in höchster Not ist das bei Kaufmann, als schmore Siegmund bereits im

Höllenfeuer.

Ganz anders klingt das bei Vogt – auch er hat den

Schwertmonolog ins CD-Programm genommen, auch er sucht nach der Heil

bringenden Waffe, auch er ruft seinen Vater „Wälse“ an. Doch dieser Siegmund

klingt ungleich jugendlicher, forscher, weniger existenziell –naiver?

Während er bei Kaufmann zumindest ahnt, auf dem Altar göttlicher Machtkämpfe

geopfert zu werden, scheint Vogts Siegmund dieses visionäre Wissen

abzugehen.

Darin liegt denn auch der grundsätzliche Unterschied der

beiden Tenöre: Vogt erhält den Rollen ihre Jugendlichkeit oder gibt sie

ihnen zurück. In der dunklen, mächtigen Stimme Kaufmanns grollt hingegen

apokalyptischer Donner. Und selbst wenn er als Stolzing vom „stillen Herd in

Winterszeit“ singt, klingt das, als erzählte ein reifer Mann von seiner

Jugend – während bei dieser Jugendlichkeit im Hier und Jetzt gelebt wird.

Damit nimmt Vogt der Musik Wagners die Anmutung des Erdschweren, tief

Dräuenden. Nein, hier zeigt Wagner seine leichten Seiten, und das mag

durchaus im Sinne des Komponisten sein: Dem ging Textverständlichkeit und

klare Linienführung über alles – und all das finden wir heute bei Klaus

Florian Vogt. Sein „Lohengrin“ ist auch auf dieser CD eine Lichtgestalt,

während sich bei Kaufmanns „Grals-Erzählung“ leichter Nebel um die leisen

Töne legt. Und wenn Vogt das Gebet des Rienzi „Allmächt’ger Vater, blick

herab“ singt, schwingt darin ein naiver Glaube mit, den der Rienzi Kaufmanns

längst verloren hat.

Dabei kommen Nott und die Bamberger Symphoniker

mit Vogt ungleich schneller zum Punkt, verfolgen eher das Ideal eines

klanglichen Realismus als einer romantisierenden Mythologisierung. Runnicles

und das Orchester der Deutschen Oper hingegen kleiden die Gesangspassagen

grundsätzlich großzügiger ein, lassen mehr Opulenz zu und strukturieren

gleichzeitig die Musik mit strenger Präzision. Doch daraus lässt sich

genauso wenig ein Entweder-oder ableiten, wie aus den diametral

entgegengesetzten Stimmen. Beide sind sie ganz bei sich, beide markieren sie

extreme Positionen des Wagnergesangs – und beide lohnen die intensive

Beschäftigung. |

|

|

|

|

|

|