|

|

|

|

|

|

|

|

Merkur, 14.03.2023 |

|

Von: Markus Thiel |

|

|

|

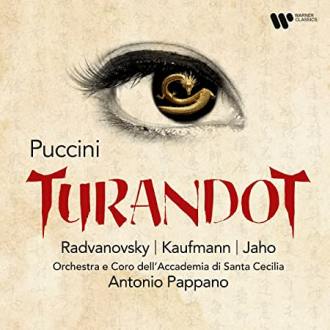

Antonio Pappanos „Turandot“-Einspielung: Pizza Puccini mit allem |

|

Eine Gesamtaufnahme unter Studio-Bedingungen: Diese „Turandot“ ist irgendwie

aus der Zeit gefallen. Antonio Pappano vertraut auf Jonas Kaufmann als

Calaf, ein langes Finale und kleine Überraschungen.

Gut 50 Minuten

hat das blutige Märchen schon gedauert, da kommt es zur Pointe. Der greise

chinesische Kaiser Altoum trifft auf Calaf, der die Tochter des Monarchen

begehrt. Erstere Partie, eine Mini-Aufgabe, wird hier gesungen von Michael

Spyres, dem zurzeit spannendsten, vielfältigsten, zwischen Rossini und

Wagner hochversiert tänzelnden Tenor, ein Cameo-Auftritt. In der anderen

Rolle ist Jonas Kaufmann aktiv, Werbeträger dieser Neueinspielung. Zwei

Stil- und Vokal-Welten prallen aufeinander, als ob man Shakespeares „Hamlet“

mit Arnold Schwarzenegger als Titelheld besetzt und für den Polonius Joachim

Meyerhoff holt.

Wer Spyres für den Altoum engagiert, muss also Geld

haben. Überhaupt ist diese Aufnahme von Giacomo Puccinis „Turandot“ etwas,

das es eigentlich gar nicht mehr gibt. Opernstars für mehrere Tage vor

Studiomikrofone zu holen plus eine anschließende konzertante Aufführung als

i-Tüpferl, das lässt sich kaum mehr finanzieren. Anders als vor einem halben

Jahrhundert, als es der Plattenindustrie gut ging und sie fast monatlich

eine Opern-Einspielung ausstieß.

Insofern ist diese gerade

erschienene Box aus der Zeit gefallen. Und deshalb wichtiger denn je.

Antonio Pappano, scheidender Chefdirigent der römischen Accademia Nazionale

di Santa Cecilia, hat so etwas in den vergangenen Jahren schon häufiger

praktiziert, meist mit Kaufmann als Zugpferd. Im Falle der „Turandot“, die

der krebskranke Puccini bekanntlich nicht mehr vollenden konnte, wartet

Pappano mit einer Besonderheit auf. Zu hören ist das von Franco Alfano

komplettierte Finale, das sonst – wenn überhaupt – in einer Kurzversion

erklingt.

Zu hören gibt es Franco Alfanos kompletten nachkomponierten

Schluss

Wie eine eiskalte Prinzessin innerhalb weniger Minuten für einen

Freier entflammt, den sie gerade noch köpfen wollte, diese dramaturgische

Nuss konnte Puccini nicht mehr knacken. Toscanini ließ das Opus 1926 bei der

Uraufführung mit dem Suizid der in Calaf unsterblich verliebten Liù enden,

ein offener Schluss, den Opernhäuser heute wieder häufiger praktizieren.

Oder sie lassen sich von Zeitgenossen wie Luciano Berio eine Lösung

schreiben. Die klassische Alfano-Kurzvariante wirkt dagegen wie angeklebt,

das zur Chorversion aufgedonnerte „Nessun dorma“ dient hier als billiger

Applauskitzler.

Bei Pappano lauscht man der langen Variante, ist zwar

von dieser Pizza Puccini mit allem dramaturgisch befriedigt, zumal leise,

vorher nicht gehörte intime Momente zwischen Turandot und Calaf passieren.

Wenn aber alles zur triumphalen Liebesbrunst anhebt, fummelt man sofort am

Dynamikregler – man will ja bei den Nachbarn nicht auffallen. Ansonsten

bedient Pappano, er ist das Ereignis dieser Aufnahme, gerade nicht die

„Turandot“-Klischees. Puccinis opulenteste Oper stampft einen nicht nieder

mit Effekten. Dafür gibt es fein Ausgehörtes, ein rundes, farbsattes,

substanzreiches Klangbild, in dem nicht die Rhythmusinstrumente, sondern die

Streicher eine entscheidende Rolle spielen. Das Orchester vermittelt das mit

Eleganz und Wärme, der Chor hat nur Schaum vor dem Mund, wo es wirklich

nötig ist.

Auch Sondra Radvanovsky gibt in der Titelrolle nicht die

Stahlarbeiterin. Für Extremlagen hat die ehemalige Belcanto-Expertin genug

Power. Doch auch bei solchen Grenzgängen bleibt ihr Sopran gerundet und der

Text verständlich – an das eher eigentümliche Timbre gewöhnt man sich

schnell. Ermonela Jaho als Liù irritiert durch leichtes Flirren, dafür

gibt’s in Höhenlagen Flötenzaubertöne. Mattia Olivieri, Gregory Bonfatti und

Siyabonga Maqungo begreifen die drei Minister als das, was sie sein sollten:

keine Buffo-Gestalten, sondern ein böses, zynisches Trio.

Und Jonas

Kaufmann? Der gibt wie immer den Malocher im Bergwerk des dunklen

Tenorklangs. Zum Calaf passen seine Tenor-Muskelspiele. Für Lyrismen kann er

sein Organ trotzdem herunterpegeln und zärteln lassen. Dass manches am

Anschlag ist, könnte gewollt sein und unter Dramatik verbucht werden. Eine

Interpretation aus guter alter Opernzeit, man höre dazu nicht nur die

überlang (und partiturwidrig) ausgehaltene Fermate im „Nessun dorma“ auf

„Vincero!“ Eine Todsünde allerdings, dass Pappano (zumindest in der

Stream-Version) dem Divo den Konzertschluss der Arie gönnt – Puccini ließ

die Nummer ganz bewusst in das darauf folgende Ensemble übergehen. Das

Rattern des rotierenden Komponisten-Leichnams dürfte nicht nur Torre del

Lago aufschrecken.

|

|

|

|

|

|

|