|

|

|

|

|

|

|

|

Augsburger Allgemeine, 26.03.2023 |

|

VON STEFAN DOSCH |

|

|

|

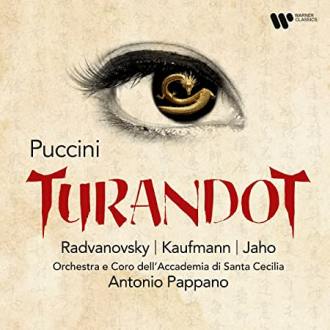

„Turandot" mit Antonio Pappano und Jonas Kaufmann |

|

Der Dirigent Antonio Pappano hat sich erstmals Puccinis „Turandot“

angenommen und gleich eine Einspielung vorgelegt. Die ist voll

elektrisierender Dramatik und besticht auch sängerisch.

Mailand, 25.

April 1926: Arturo Toscanini dirigiert die Uraufführung von „Turandot“, ein

lange erwartetes Ereignis, denn Giacomo Puccini, der Komponist der Oper, ist

seit eineinhalb Jahren tot und „Turandot“ war sein letztes Werk. An diesem

Abend im Teatro alla Scala aber legt Toscanini den Dirigentenstab mitten im

dritten und letzten Akt nieder, ohne zur Aufführung gebracht zu haben,

worauf doch alle Handlung, alle Musik dieser Oper zuläuft: die Umwandlung

von Hass in Liebe, die Paarwerdung von Prinz Calaf und Prinzessin Turandot.

Die 268 verbleibenden Takte, in denen dies Ereignis wird, ignoriert

Toscanini. Der wegen seiner „Unerbittlichkeit“ gefürchtete Dirigent tat es

wohl aus Überzeugung: Zumindest bei der Uraufführung wollte er „Turandot“

als ausschließliche Schöpfung seines Freundes Puccini verstanden wissen; und

da passte es nicht, dass das beim Tod Puccinis unvollendete Werk von fremder

Hand komplettiert worden war.

Franco Alfano komponierte Puccinis

"Turandot" zu Ende

Bis heute ist die Diskussion darüber nicht verstummt,

ob die von Puccini selbst nicht mehr zu Ende komponierte Oper – bei seinem

Tod hatte er lediglich Skizzen hinterlassen – durch das vom

Komponistenkollegen Franco Alfano fertiggestellte Finale nun gelungen oder,

wie nicht nur Toscanini meinte, zu eigenständig geraten ist. Damals schon,

als Alfano im Auftrag der Nachlassverwalter die Komplettierung besorgt

hatte, war er vom Verlag Ricordi genötigt worden, seine originale Version

von 377 Takten auf die besagten 268 Takte zusammenzustreichen – es ist diese

zweite Fassung Alfanos, welche seither die meistaufgeführte ist. Ob jedoch

die bessere, daran scheiden sich die Geister. Es gibt inzwischen nicht

wenige Stimmen, die Alfanos breiter angelegter Erstfassung das Wort reden.

Antonio Pappano gehört dazu.

Der Brite mit italienischen Wurzeln,

Musikdirektor am Royal Opera House in Covent Garden, hat für seine

Einspielung der „Turandot“ (Warner Classics) der langen Finalfassung den

Vorzug gegeben. Auch ihm, wie vielen anderen, erscheint sie die

psychologisch schlüssigere, dramaturgisch überzeugendere zu sein. Und doch

liegt es nicht allein an dieser Entscheidung, dass Pappanos

„Turandot“-Dirigat so elektrisierend geraten ist. Der Dirigent, Spezialist

für Verdi und den Verismo, geht an die „Turandot“, deren Handlung in einem

märchenhaften China in sagenhafter Vorzeit spielt, nicht mit illustrativen

Absichten heran.

Puccinis "Turandot" ist ein verstörend fremdartiges

Stück

Puccini, das stellt Pappano mit dem famosen römischen Orchestra di

Santa Cecilia (wo er ebenfalls Chef ist) unmissverständlich klar, hat hier

keine Opern-Chinoiserie hinterlassen, sondern ein verstörend fremdartiges

Stück. Dieses ferne China ist kein Land des Lächelns, sondern eines mit

grausamen Riten – wer verrät, hat verspielt. Pappano zielt auf das Bodenlose

hinter den vom Komponisten bewusst herangeholten musikalischen

Fernost-Anklängen, seine Auslegung der Partitur ist ein beharrlicher Blick

in Abgründe. Eine Interpretation voller schaurig-schöner Reize: Die eisig

fahlen, inwendig rot glühenden Farben, in die Pappano in der Rätselszene

Turandots Fragen orchestral einkleidet, sind atemberaubend.

In

dieser Oper darf man den beiden im hochdramatischen Fach angelegten

Protagonistenstimmen durchaus anhören, dass ihnen Äußerstes abverlangt wird,

es ist nichts weniger als rollengerecht. Singulär und womöglich auch nur

unter Studiobedingungen so realisierbar die flackernde Angst der Turandot,

wie sie die Sopranistin Sondra Radvanovsky mit aller Anspannung und mit

aller Kunst hervorschleudert. Birgit Nilsson hat Turandots Spitzentöne einst

unangestrengter entflammt, was sich aber nicht als Vorteil für die

Rollenzeichnung entpuppt. Radvanovskys Porträt einer angstvoll Mächtigen,

mächtig Angstvollen ist jedenfalls enorm packend.

Jonas Kaufmann

gibt der Partie des Calaf Züge männlichen Empfindens

Jonas Kaufmann, im

dramatischen Fach inzwischen im Spätsommer angekommen, gebietet über

heldische Höhe nicht mehr ohne alle Mühe. Doch gerade das macht seinen

letztlich siegenden Calaf nicht zum tumben Tenor-Terminator, sondern gibt

der Rolle des Prinzen Züge warmen männlichen Empfindens mit. Davon

profitiert nicht zuletzt „Nessun dorma“, das Arien-Signet der Oper, das

Kaufmann nicht platt siegestrunken, sondern in strahlender Vorfreude

intoniert und dabei die reife Farbkraft und Fülle seiner Stimme betörend in

die Waagschale wirft.

Eine geradezu ideale Liù ist Ermonela Jaho,

trifft sie den Ton der Sklavin, die sich aus Liebe für Calaf für eben diesen

opfert, doch in perfekter Balance zwischen lyrischer Anmut und ergreifender

Dramatik. Auch die weitere Besetzungsliste hält das Niveau der Produktion,

wobei der Santa-Cecilia-Chor noch besonders hervorzuheben ist – packend

gezeichnet das Oszillieren der Masse zwischen Unterwürfigkeit und (Blut-)

Rausch.

Ein Triumph, diese „Turandot“, schon jetzt fraglos eine

Anwärterin auf die Opern-Einspielung des Jahres.

|

|

|

|

|

|

|