Im deutschen Repertoire hat sich Jonas Kaufmann längst seine Meriten

verdient, in der Oper wie im Lied. Auch seine französischen

Steher-Qualitäten hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt, etwa als

Werther wie „Carmen“-Don José, im Dezember singt er neuerlich in Paris

szenisch „La damnation de Faust“ von Berlioz, und auch der Offenbach-

Hoffmann ist in Planung. Doch vorher gab es in München, nach wie vor

gegenwärtig so etwas wie sein Stammhaus, den ersten Radames (dem im Mai

dort dann das szenische Debüt als Walter von Stolzing in Wagners

„Meistersinger“ folgt). Und auch sonst ist sein Herbst ein italienischer

– er wird Giacomo Puccini gewidmet sein.

Denn auch wenn der

gegenwärtig meistgefragte und erfolgreichste Tenor der Welt – zudem

endlich wieder ein Klassikkünstler, der auch das Zeug zum Popstar hat –

in den letzten Jahre dieses Repertoire zielstrebig ausgebaut hat

(„Madama Butterfly“ auf CD, vielleicht auch mal szenisch, mit

Rollendebüts als Dick Johnson/„La fanciulla del west“ und Des

Grieux/„Manon“ in Wien und London) – so eine ganze CD wildert dann

natürlich schon sehr deutlich im Domingo- und Pavarotti-Terrain. Mit

ersterem hat er die dunkel abgetönte virile Stimme gemein, doch erreicht

er die Spitzentöne leichter; von Pavarotti hat er sich die Delikatesse

und Leichtigkeit der Aufschwünge gut gemerkt.

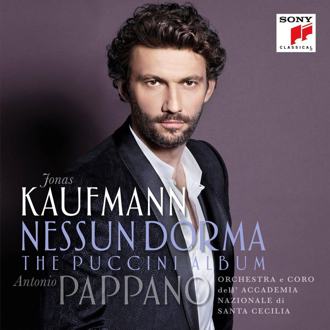

„Ich kümmere mich

nicht um mein sexy Image“, versucht Kaufmann einem glaubhaft zu

versichern. Stimmt natürlich nicht. Sexy sind nach wie vor die Locken,

die dunklen Augen, der im wahren Tenorleben (jenseits schöngefärbter

Cover) schon interessant graue Dreitagebart. Der gut klingende Junge

will jetzt reif erscheinen, aber zugleich mit seinen vokalen

Möglichkeiten verführen. Eigentlich folgerichtig, dass er das nach dem

höchst verkaufsträchtigen Operetten- und Rundfunkschlager- Album samt

Tournee „Du bist die Welt für mich“ nun mit „Nessun dorma – The Puccini-

Album“ fortsetzt.

„Butterfly“ und schnelle Autos

Der 1924

an Kehlkopfkrebs gestorbene Italiener ist nicht nur letzter

Repertoirekönig der italienischen Oper, sondern auch der ideale

Komponist für das Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. „Puccini

hat es verstanden, wirkliche, eindeutige und doch sehr individuelle

‚Schlager’ zu schreiben“, findet Kaufmann. „Eine späte Puccini-Arie ist

wie eine Hit-Melodie heute, ganz bewusst auf kurze Spielzeit und einen

nicht zu langen Aufmerksamkeitsmoment konzipiert. Das ist sehr

zeitgenössisch, so wie Puccini ja generell ein moderner Künstler war.

Einer, der sich für damalige Erfolgsstücke wie Belascos ‚Butterfly‘ oder

‚The Girl From The Golden West‘ interessierte, für Schönberg und

Strawinski, für schnelle Autos und Grammophone. Das kulminiert dann

alles in ‚Turandot‘. Puccini ist der letzte Volkskomponist geworden,

aber mit Anspruch. Man darf es sich mit ihm nicht zu leicht machen.“

Und leicht macht es sich Jonas Kaufmann in der Tat nicht. Er findet

trotzdem in diesen 16 CD-Nummern die richtige Mischung aus Präzision und

Loslassen, Genuss und Arbeit, pädagogischem Eros und Fanbeglückung.

Zumal er gleich zu Anfang mit vier Exzerpten aus „Manon Lescaut“ dem

gern unterschätzen, vor allem für den Tenor schweren Frühwerk („davor

habe ich allergrößten Respekt“, gibt er zu) einen bedeutenden und

prominenten Hörplatz einräumt. Da ist zudem, wie auf dem gleichzeitig

erscheinenden Opern-DVD-Mitschnitt, Kristine Opolais seine dramatisch

zupackende Partnerin, und Kaufmann führt den Puccini-Tenor nicht als

isoliertes Arien-Alien vor, sondern blüht auf im Geben und Nehmen mit

der Sopranpartnerin.

Die Ausschnitte aus „La Bohème“, „Tosca“,

„Butterfly“, „La Rondine“ (ein früher Durchbruch für ihn in London, 2004

an der Seite Angela Gheorghius) und auch „Turandot“ (der Calaf wartet

noch auf eine – schon angedachte – Bühnenverwirklichung, so wie

eventuell der Pinkerton), die sind für ihn natürlich Tenor-Routine auf

allerhöchstem Niveau, ein Sich-Messen mit illustren Rollenvorgängern und

würdiges Einreihen in der Porträtgalerie. Der glutvolle, sinistre Luigi

im „Tabarro“ ergänzt diese Figuren, während für den Rinuccio im „Gianni

Schicchi“ mit seiner ariosen Florenz-Liebeserklärung die Stimme

natürlich längst zu schwer geworden ist. Aber ein wenig vokale

Verkleidung schafft ein Kaufmann mit links. Besonderen Wert legt der

Sänger freilich auf die beiden Arien aus den Frühwerken „Le Villi“ und

„Edgar“: Die sind wie ein Experimentierkasten. Puccini ist schon

deutlich erkennbar, aber die Soli sind schwerer, länger und viel

komplexer. Er will hier alles zeigen, was er kann.

Sehr wichtig

scheint für Jonas Kaufmann, und man hofft, dass er die Rolle noch länger

im Repertoire halten wird, der Dick Johnson im „Mädchen aus dem goldenen

Westen“. Kein Strahlemann, ein geläuterter Verbrecher, der um seine

Minnie kämpft, die ihn freilich am Ende vom schon wartenden Strick

schneiden muss. Das sind beides keine jungen Leute mehr, die haben ihre

Lebenserfahrungen gemacht. Und sich für einander entschieden. Das hört

und sieht man wunderbar auch in der gerade herauskommenden DVD mit Nina

Stemme von den Wiener Aufführungen im Herbst 2013 unter Franz

Welser-Möst.

Nicht nur Puccini, auch Verdi wird natürlich durch

einen kompetenten Dirigenten und ein erstklassigen Orchester veredelt.

Und so kontrastiert Jonas Kaufmann seinen Puccini-Herbst mit einem

luxuriösen Verdi-Juwel, der römischen Studioproduktion der „Aida“, die

dort mit einer gefeierten konzertanten Aufführung im Februar beendet

wurde. Bei beiden Produktionen standen ihm die gleichen, guten Begleiter

zur Seite. Chor und Orchester der Accademia Nazionale di Santa Cecilia

sind zwar mit dem Idiom vertraut, spielen als Konzertklangkörper

freilich gar nicht so viel Opernmusik. Also gibt es viel Enthusiasmus

und gar keine Routineschleifer, alle lassen sich von ihrem geschätzten

Chefdirigenten Antonio Pappano zu dieser süffigen Musik (ver-)führen,

nehmen sie aber nicht (zu) leicht.

Pappanos Ägypten: Römischer

Luxus

Pappano betont das Impressionistische, die Zartheit dieser

ägyptischen Fantasiemusik, die eben doch durch und durch italienisch

ist, tupft Stimmungszauber am nächtlichen Nil, kann aber natürlich auch

einen schlankstrahlenden Triumph-Akt. Und er hat ein feines Ensemble an

seiner Seite, das sich vor illustren Vorgängern nicht verstecken muss.

Kaufmann ist ein sensibler, intelligenter Radames wie kaum einer vor

ihm, mit mustergültigem Diminuendo auf dem hohen B in „Celeste Aida“,

mit Schmelz und Volumen. Anja Harteros, nach wie vor nicht die ideale

Plattenstimme, aber ihm bestens vertraute Partnerin, ist von

durchscheinender Fragilität, tut sich mit den Höhen etwas schwer. Sonor,

aber nicht brustig klingt Ekaterina Semenchuk als Amneris. Mit dem

geschmackvoll-markigen Ludovic Tézier (Amonasro) ist der gegenwärtig

beste Verdi-Bariton in der Besetzungsbarke, und auch Erwin Schrott

(Ramfis) und Marco Spotti (König) lassen ihre tiefen Töne leuchten. So

ist das die beste (ebenfalls bei Warner Classics) im Katalog stehende

„Aida“ seit der von Riccardo Muti geworden.

Und Jonas Kaufmann

ist somit weiter auf der Überholspur: „Ich genieße es. Je mehr man sich

einbringt, desto mehr bekommt man zurück, aber man darf nicht vergessen,

dass man seine Batterien aufladen muss.“

|