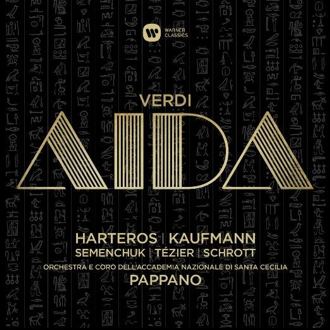

Er sei ja ein guter und intelligenter Sänger. Aber ohne sein Aussehen

würde Jonas Kaufmann noch immer im Staatstheater Saarbrücken singen. Das

sagen die Verächter des Münchners. Und ein wirklich italienischer Sänger

sei er auch nicht.

Verzeihung, Einspruch. Es ist nicht purer

Lokalpatriotismus, wenn Kaufmann hier nach jedem Auftritt und für jede

seiner Platten hymnisch gelobt wird. Dieser Sänger steht im Zenith

seines Könnens. Und das lässt sich überprüfen, wenn man erst seinen

Bühnen-Radamès im Nationaltheater hört und dann die neue Gesamtaufnahme

von Verdis „Aida“ unter Antonio Pappano.

Kaufmann ist im

Opernhaus so perfekt wie auf der Platte. Er hat die Nerven, das hohe B

in der Romanze „Celeste Aida“ auch auf der Bühne wie notiert im

Pianissimo zu singen. Denn es ist viel leichter, den Spitzenton laut zu

trompeten und dafür billigen Applaus einzuheimsen.

Der komplette

Radamès und eine ideale Aida

Und ist auch nicht so, dass das Auge

mithören würde. Was der Darsteller Kaufmann spielt, kann der Sänger auf

einer Platte auch ohne Bühne musikalisch gestalten. Auch auf CD ist der

46-Jährige ein kompletter Radamès, der Lyrismen und heldische Töne je

nach dramatischer Situation vereint.

Pappanos Gesamtaufnahme hat

auch eine ideale Aida: Anja Harteros. Seit Montserrat Caballè und Katia

Ricciarelli wird die Titelpartie der Oper eher lyrisch besetzt. Darüber

lässt sich eine Grundsatzdebatte führen. Sie muss allerdings verstummen,

wenn die Rolle mit einer solchen Gestaltungskraft interpretiert wird.

Die Kunst der Zurücknahme, mit der Anja Harteros singt, ist eine

eindringliche Deutung dieser Figur als zarte, zerbrechliche Frau. Und

wer die Oper schon öfter gehört hat, der weiß, wie schwer es ist, aus

diesen Figuren Menschen zu machen.

Leider gibt es derzeit

offenbar keine Amneris, die zu dieser Aida passt. Im Terzett des ersten

Akts antwortet Ekaterina Semenchuk auf die von Anja Harteros musikalisch

gestaltete Angst nur mit Sonorität. Der Amonasro ist mit Ludovic Tézier

zu lyrisch besetzt. Wenn das Orchester im Triumph-Akt beredt von seiner

Niederlage erzählt, bleibt der Sänger blass. Auch im Duett mit Aida

wirkt er nicht wirklich gefährlich. Die beiden Bass-Rollen werden

ordentlich gesungen, aber es ist nicht einfach, den König von Marco

Sprotti und den rauen Ramphis von Erwin Schrott auseinanderzuhalten.

Großartiges Orchester

Die wahre Primadonna dieser Aufnahme ist,

trotz Harteros und Kaufmann, das Orchester: die Accademia Nazionale di

Santa Cecilia aus Rom. Das einzige international konkurrenzfähige

Symphonieorchester Italiens prunkt mit seidigen Streicherklang und schön

singenden Bläsern. Es spielt warm und strahlend zugleich. Die

Bühnenmusik, ein Polizeiorchester, schmettert den Triumphmarsch nicht,

sondern interpretiert ihn mit Belcanto. Wer hätte gedacht, dass selbst

da Zwischentöne möglich wären?

Der italienische Brite und

britische Italiener Antonio Pappano schafft es, Kammerspiel und

Staatstheater zu versöhnen. Er hat ein gutes Gespür für frische Tempi,

er zeigt nichts demonstrativ vor und hascht auch nicht nach Effekten.

Ein paarmal hat man allerdings den Eindruck, als sei die Lautstärke des

Orchesters künstlich nachgeregelt worden. Und der fast unhörbare Chor am

Anfang des dritten Akts wirkt auch ein wenig affig. Aber das mag daran

liegen, dass das Ohr mittlerweile auf die selten gewordenen

Studio-Produktionen von Opern empfindlicher reagiert.

Und wie

schon bei Pappanos Verdi-„Requiem“ gilt: Es ist die beste Aufnahme seit

Jahren. Echt schade, dass Pappano sich in München so rar macht.

|