|

|

|

|

|

|

|

| Tages-Anzeiger, 30.03.2009 |

| Susanne Kübler |

Puccini: Tosca, Zürich, 29. März 2009

|

Die Kirche wird zum Theater – und Toscas Liebe auch

|

| Das Zürcher Opernhaus zeigt eine szenisch und

sängerisch ungewohnte «Tosca». Dem Publikum hats gefallen. |

|

Puccinis

«Tosca» ist ein harter Brocken für fantasievolle Regisseure. Kaum eine

andere Oper legt so vieles so genau fest, und zwar nicht nur in den

Regieanweisungen im Libretto, die man notfalls auch überlesen könnte. Auch

nicht nur im Text, der ebenfalls längst nicht mehr heilig sein muss. Puccini

ging weiter und definierte die Orte der Handlung in seiner Musik. In der

Kirche Sant Andrea della Valle etwa wird nicht nur gemalt, geliebt,

gestritten und verleumdet, es läuten auch die Kirchenglocken, und der Chor

singt ein «Te Deum» – darüber kann ein Regisseur schlecht hinweghören. Puccinis

«Tosca» ist ein harter Brocken für fantasievolle Regisseure. Kaum eine

andere Oper legt so vieles so genau fest, und zwar nicht nur in den

Regieanweisungen im Libretto, die man notfalls auch überlesen könnte. Auch

nicht nur im Text, der ebenfalls längst nicht mehr heilig sein muss. Puccini

ging weiter und definierte die Orte der Handlung in seiner Musik. In der

Kirche Sant Andrea della Valle etwa wird nicht nur gemalt, geliebt,

gestritten und verleumdet, es läuten auch die Kirchenglocken, und der Chor

singt ein «Te Deum» – darüber kann ein Regisseur schlecht hinweghören.

Robert Carsen, der dem Zürcher Publikum spätestens seit seiner ebenso

witzigen wie klugen (und mittlerweile auf DVD erhältlichen) Inszenierung von

Händels «Semele» ein Begriff ist, versucht es trotzdem. Bei ihm wird die

Kirche zum Theater – schliesslich ist die Tosca eine berühmte Sängerin.

Scarpias Gemächer und die Engelsburg verlegt der Kanadier ebenfalls in

dieses Theater, ohne dass er deshalb die Handlung als Theater zeigen würde:

Der böse Scarpia foltert Toscas Geliebten Cavaradossi sehr blutig, Tosca

bringt ihren Peiniger tatsächlich um, und auch die Erschiessung des

Cavaradossi findet zwar auf der Bühne statt, aber sie ist echt.

Wer ist Scarpia?

Geht das auf? Nicht, wenn man Carsens Inszenierung im Sinn von Puccinis

Realismus versteht. Dann ist die Uminterpretation ziemlich fragwürdig: Wer

soll dieser Maler Cavaradossi sein (ein Bühnenbildner?), und wie kommt es,

dass er im Theater heimlich eine betende Frau porträtieren kann? Warum singt

das Theaterpublikum ein «Te Deum»? Und wer ist Scarpia? Selbst die

tyrannischsten Theaterdirektoren verzichten in der Regel auf die Mittel

Folter, Erpressung, Vergewaltigung und Mord, und selten geraten sie derart

unter Druck bei der Meldung, dass der politische Wind gedreht habe. Am Ende

von Akt eins, wenn sich der Theatervorhang öffnet auf ein jeden

barock-kirchlichen Prunk noch überprunkendes Marienbild, ist man versucht,

Carsens Idee und die Kunst seines Ausstatters Anthony Ward als ästhetisch

grandios, aber sinnlos abzuhaken.

Aus Toscas Sicht

Ganz anders – und weit überzeugender – wirkt die Inszenierung allerdings,

wenn man sie als subjektive Sicht der Tosca versteht. Dann ist Cavaradossi

natürlich ein Maler in der Kirche Sant Andrea della Valle (man hört es ja),

und Scarpia bleibt der römische Polizeichef. Aber Tosca, die Sängerin, lebt

ihr Theaterleben in der Realität weiter, die sie ziemlich verschoben zur

Kenntnis nimmt. Alles wird bei ihr zum Auftritt, und Emily Magee zelebriert

das genüsslich: Wie Trophäen trägt sie ihre diversen Blumensträusse, vor dem

Gespräch mit Scarpia züpfelt sie hingebungsvoll ihre Handschuhe zurecht, und

sie geht mimisch aufs Ganze, wenn es darum geht, ihre Gefühlslagen klar zu

machen. Schliesslich hat sie die Liebe, die Eifersucht, die

Heldinnenhaftigkeit schon tausendfach in ihren Rollen dargestellt, und Magee

betont das mit einer etwas gläsernen, eher kunstvollen als warmen Stimme –

Toscas Bühnenstimme eben.

Das passt durchaus zum Werk. Schliesslich ähnelt auch der Mord an Scarpia

vielen anderen Opernmorden («erstickst du an deinem Blut?», fragt Tosca

immer wieder in einer typischen Librettoformulierung). Und so richtig in

ihrem Element ist sie, wenn sie Cavaradossi erklärt, wie er unter den

Scheinschüssen zusammenzubrechen habe; fast bedauert sie, nicht selber an

seiner Stelle zu stehen, und als er dann tatsächlich perfekt fällt, ist sie

stolz auf ihren «Künstler».

Auch das Zürcher Opernpublikum spielt seine Rolle in dieser Sicht auf die

Geschichte. «Vissi d`arte» singt Tosca, auf den letzten Ton folgt tosender

Beifall, in den nach einer Weile auch Scarpia einfällt. So ist es nur

logisch, dass sich zuletzt, nach Toscas Todessprung (nicht aus der

Engelsburg, sondern von der Bühne) der Vorhang noch einmal öffnet: Da steht

sie wieder, gesund und munter, und erhält zwei Blumensträusse von Scarpias

Dienern. Applaus, Applaus.

Tosca also lebt weiter, der Tod ihres Geliebten Cavaradossi hält sie

nicht davon ab. Damit erscheint nun aber dieser Cavaradossi plötzlich nicht

mehr nur als Opfer des Scarpia, sondern auch einer Tosca, die seiner tiefen

Liebe eine theatralische gegenüberstellt. Er wird zum alleinigen

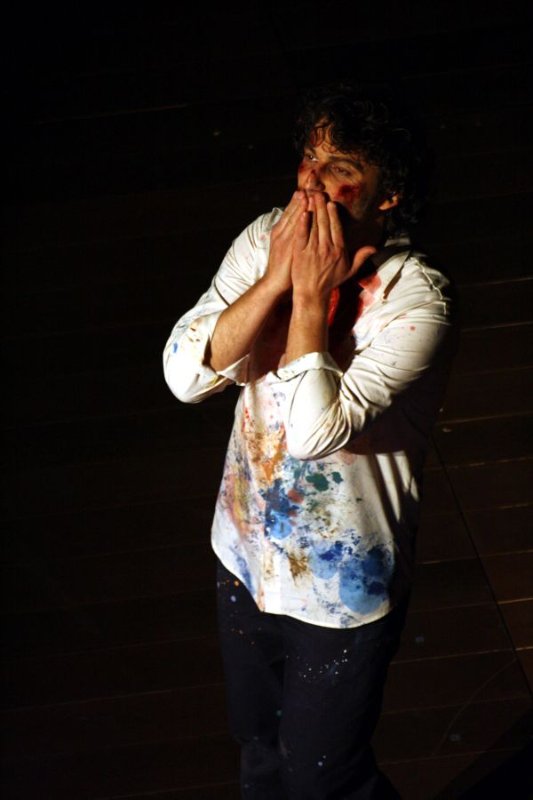

Sympathieträger dieser Aufführung, und Jonas Kaufmann tut sich nicht schwer

mit dieser Aufgabe. Sein Cavaradossi ist zutiefst menschlich, in seinen

Gefühlen und politischen Überzeugungen gleichermassen leidenschaftlich,

aussergewöhnlich leise auch. Nur schon sein «E lucevan le stelle» lohnt den

Besuch der Aufführung: Wie sehr ist einem dieser tenoral überhitzte Hit

verleidet – und wie berührend ist er, wenn ein Sänger darin Nachdenklichkeit

und gewaltsam abgeklemmte Lebenslust, Trauer und Liebe zu vermitteln weiss.

So ist an diesem Abend nichts zu hören vom dauer-brünstigen Liebhaber der

meisten «Tosca»-Aufführungen. Und auch der dritte Protagonist, Scarpia, ist

mit Thomas Hampson untypisch besetzt. Hampsons Bariton ist weit weniger

schwarz, als man es sonst von diesem Bösewicht gewohnt ist; daran ändert

auch sein geradezu mephistophelischer erster Auftritt zwischen den

Theatersäulen nichts. So sehr er sich im zweiten Akt um sadistische,

egomanische, lüsterne Töne bemüht: Es bleibt (gekonntes) Theater, auch bei

ihm.

Dirigenten-Turbulenzen

Und das Orchester? Es spielt erstaunlich kompakt für die turbulente

Vorgeschichte dieser Aufführung. Christoph von Dohnányi, der das Dirigat im

Januar von Michael Tilson Thomas übernommen hatte und noch im

«Opernhaus-Magazin» vom «riesigen Spass» an diesem Werk schwärmt, hat sich

vier Tage vor der Premiere verabschiedet. Eingesprungen ist mit Paolo

Carignani ein Kenner und Routinier der italienischen Oper, dem es nicht

darum gehen konnte, noch rasch eine neue Sichtweise zu entwickeln (das wird

sich im Folgenden kaum ändern: Carignani übernimmt nur einen Teil der

Abende, den Rest besorgt Carlo Rizzi).

Feststellen lässt sich, dass einzelne Passagen bei der Premiere zu laut

gerieten – obwohl der notorische Lautspieler Dohnányi betont hatte, dass es

hier um Durchsichtigkeit, nicht um eine «durchgestemmte» Geschichte gehe.

Feststellen lässt sich aber auch, dass die Sänger insgesamt präzis, kantabel

und aufmerksam begleitet wurden. Mehr lässt sich unter diesen Bedingungen

nicht erwarten. Und es genügt, um das Bild einer sehr bemerkenswerten

«Tosca» abzurunden. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|